| 2006.3/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ダイアリ−特別編 クレマチスの丘・ビュフェ美術館にて開催の“レイモン・サビニャック展”鑑賞雑記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2005年10/8〜2006年3/28まで、静岡県は三島、クレマチスの丘にあるビュフェ美術館にて、私の大好きなサビニャック展が開催されていると知り、会期ももうわずか! これは行くしかないと、あわてて新幹線のチケットをとり、行ってきました。さながら、ショート・トリップのはじまりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| サビニャックといえば、フランスのポスタリストとしていまや有名なアーティストですね。 きっと名前は知らなくても、お洒落なカフェや雑貨店に行くと、必ずといっていいほど彼の色あざやかなポスターを目にすることができるのではないでしょうか。 2002年、90余年の生涯を終えるまで、本当に数多くのかわいらしいポスターを残してくれました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 1_レイモンサンド ビュフェ美術館の敷地内に、素敵なオーガニック・カフェ「オーガニック・ビュフェ」とミュージアムショップがあります。サビニャック展の会期中はレイモンサンドなる、彼の名前のついたランチメニューが特別に用意されていました。サビニャックらしい色とりどりのサラダと、オーガニックパンを使ったホットドッグはなかなかのおいしさでした。2_ランチのセットには、これまたフランス的。オランジーナかペリエがセットに。3_三島は東京よりもやっぱりあたたかい?桜が満開でした。4_こちらはヴァンジ彫刻庭園美術館からの眺望。青い空、青い海!これぞショート・トリップの醍醐味。5_オーガニック・ビュフェではテラス席もあります。ここで食べるランチは気持ちいい。6・7_ヴァンジ彫刻美術館の庭園内の彫刻たち。8_今回のサビニャック展の協賛は言わずと知れた代官山の木屋ギャラリー。おそらくサビニャックの作品のコレクション数は日本一なのでは…。木屋ギャラリーさん、ロゴをサビニャックに作ってもらったんだなぁ、う、うらやましい。でもこのキャラ、どこかで見たことあるような…(笑) あ、モンスターズインクのマイク・ワゾウスキにも似てる! 9_クレマチスの丘には、有名シェフがプロデュースするレストランやカフェがいくつもあります。ここはイタリアンの日高良実さんのお店「マンジャ・ペッシェ」海が見おろせてロケーションは最高です。一度来てみたいな。 10_日高さんプロデュースのピッツァのカフェで食べたパンナコッタ。フレッシュなイチゴがおいしかった! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

サビニャック展の展示は、いい意味でひじょうにユル〜い雰囲気でした。監視する係りの方はたしかにいるのですが、お客さんはみんな、おっきなポスターの前で記念撮影。特に子どもたちが喜んで、指をさして興味深そうに眺めているのが印象的でした。この鮮やかな色彩は、子どもにもわかりやすいんだろうな。写真上段左のうえ、ピンクの牛のポスターは、ほとんど天井につきそうなくらいの高さです。ほんっとに大きい。大迫力でした。その下のルノーのポスターは原画もありました。べたーっとしたタッチでたっぷりと絵の具が塗ってあり、盛り上がった絵の具にぺりぺりとひびか入っているところを間近で見る感動といったら! 原画はほかにも何点かありました。ミシュランの広告の原画は、タイヤの部分を穴のあくほど見てしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| ショウケースに入った小さな展示品たち。なんだか、オマケみたいなものがこちゃこちゃと飾ってあってカワイイの嵐。欲しくなっちゃう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 私がはじめてサビニャックと出会ったのは、いまから10年前のことでした。 …いや、おそらくもっと前から、知らずに目にしていたのでしょうが、サビニャックを連れておうちに帰ったのがそのときでした。 それが代官山は猿楽町にある「木屋ギャラリー」でした。 お店の入口の扉に、ハッと人目をひくほど鮮やかな赤で描かれた、なんともかわいらしい犬のポスターが飛び込んできたのです。なんのポスターだろう、かわいい。そう思うと、ふらふらとお店に入ってしまいました。 店内はアールデコ調のアンティークの家具が所狭しと並べられ、壁面には大きな古いポスター。表に飾ってあったポスターは、と尋ねると、サビニャックの描いた蚤の市のポスターだとか。 ちょうど'70年代の作品だそうで、自分の生まれた年に近いこともあってか、妙に親近感がわき、あまり悩むことなく買ってしまったのでした。そのポスターも、今回の展覧会では展示してあり、なんだかとても嬉しかったです。 それからは、代官山へ行くと決まって木屋ギャラリーをのぞいて、私のサビニャック・コレクションは、すこーしずつ増えていきました。 サビニャックは作品もさることながら、彼のエピソードがすきです。 1949年、2人展で飾ったポスターが彼の人生を大きく変えました。そのポスターこそが、モン・サヴォン社の牛乳石鹸のポスターです。サビニャックは、ポスタリストになりたくて、誰に頼まれたわけでもなく、牛乳石鹸のポスターを描いたものが、たまたまモン・サヴォン社のオーナーの目にとまった、というわけです。切ない眼をして、自分のお乳から石鹸を作っている牝牛の、あのブルーとピンクの絵ですね。 サビニャックは自身の自伝で、当時を振り返りこう語っています。 「私は41歳で生まれた。モン・サヴォン石鹸の牝牛の乳房から」 そんなサビニャックも、'70年代に入ると苦戦を強いられたそうです。当時、人々は彼のエスプリのきいたイラストによる広告よりも写真を求めたからだといいます。…スケールは違えど、とてもわかる気がしてしまいます。 そして、再びサビニャックがセカンドブレイクを迎えたのが、かの有名なシトロエンの広告でした。 業績不振に悩んでいたシトロエン社がうった'81年の広告のキャッチコピーは「シトロエン、前へ!」でした。 この言葉を、サビニャック自身も、自分に言い聞かせたのだといいます。そして、この広告とともに、彼は見事に復活を遂げたのでした。 このエピソードに、私はいつも勇気をもらっています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| はじめて買ったサビニャックの画集。大判で厚い。内容盛りだくさんで、見ごたえ十分の1冊。 Savignac 「L'AFFICHE DE A A Z」hoeoeke …私は木屋ギャラリーで購入したのですが、いまもまだあるのかなぁ?おすすめです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

| 会期中は、ミュージアムショップで、プチココさんのイベントもおこなわれていました。 プチココ的フレンチ雑貨のススメ、です。 ショップ内には、プチココさんセレクトの、フランスアンティーク雑貨がディスプレイされ、一部販売もされていました。特に、アンティークのガラス(保存瓶)…欲しかったです。プチココさんがビュフェ美術館によせて書いた小冊子もここで手に入ります。 おなじみ「リンカラン」の別冊「やっぱりパリが好き。」も並んでいました。改めて読みなおすと、パリに行きたくなる1冊。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 今回はサビニャックを訪ねる小旅行なので、i-podにもお気に入りのフレンチポップスを詰めこんで。 お天気も最高だったので、こんな春の午後にはかわいいウイスパーボイスがよく似合う。 coralie clementもそのうちのひとつ。最近は、季節柄もっぱらこのCDで午後を過ごすことが多いかも。私の思うフランス的なもののひとつです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2006.3/21 | |||||||||

| 手荒れの季節? | |||||||||

|

|||||||||

| 朝、目がさめて何となくシーツを触ったら、その感触がキモチ悪かったので、ふと手のひらを見るとガサガサにヒビが入っていた。 もう春だというのに! なんでだろう…と、寝ぼけたアタマでしばし考える。 そう。ガサガサの原因は画用紙だった。 一日中、画用紙の上で格闘していると、手の油がみんな画用紙に吸い取られてしまっていたようだ。 そういえば父が、歳をとると油が吸い取られて、すぐにかさつく…とぼやいていたっけ。ドキ! 最近の私の救世主は、かわいいミッフィーちゃんの保湿クリーム。こんなにかわいくて、かなり効きます! |

|||||||||

| ユースキン スキンケア保湿クリーム(顔・全身用) ソニープラザなどで売ってます。¥800 |

|||||||||

| 2006.3/20 | ||||||||

| エコロジーグッズ | ||||||||

| 雑誌「リンカラン」で連載している“やまだひさしのエコもの探険隊”の打ち合わせへ。 ラジオのパーソナリティー等でご活躍されているやまだひさしさんが、毎回エコロジーグッズを紹介してくれる、というページだが、今回は針を使わずに簡単に綴じられるホッチキス、その名もステープレス。(写真奥のシルバーのものがそれ) え〜、でもすぐ紙がバラバラになっちゃうんじゃないの?…などと、半信半疑だったのだが…、意外や意外。パンチのようにばちんと紙をはさむと、紙がU地型にカットされて、横一文字の切れ込みに差し込まれて、そんなに簡単にはハズレないという仕組み。 ホッチキスって、針が危なかったり、針のついたまま書類を捨ててしまいがちだし、針をはずすのも面倒だったり…。 でも、これだったら簡単に揃えておきたい書類などを、そのまま綴じることができてとっても便利。そして、なんといってもエコロジー! 楽しくて、しばし、ばちんばちんと用もないのに紙を綴じる私…。 でも、いいなぁ。これ、ほしい。 詳しくは4/15発売の「リンカラン」を見てくださいね。 |

|

|

||||||

| (写真左)写真奥が針のいらないホッチキス、ステープレス。そして、手前の赤いのはクリップレス。どちらも、ちょっと紙を綴じておきたいときに便利なエコグッズ。 (写真右)ためしにいろいろ綴じてみる、担当編集者さん。 |

||||||||

| 2006.3/18 | ||||||||||

| 癒されたい | ||||||||||

|

|

|||||||||

| 仕事がてんこもりで、プチ徹夜のような日々が続いている。 朝起きて、顔を洗っても、胃袋までは目がさめてくれない。 ひとくちだけ朝ごはんを食べて、絵を描きはじめる。 前日の疲れが、どんどんたまってくる。 メイクしたり、髪をととのえる気持ちの余裕もなくなってる。 癒されたい。 |

||||||||||

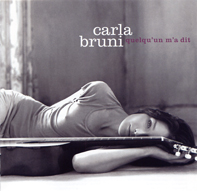

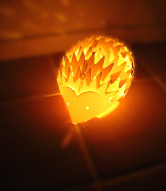

| こんなときはカーラブルーニの声が聴きたくなる。心地のよいアコースティックギターの音色と、フランス語の響きに癒される。ジャケットの写真もすき。 あたりが暗くなる頃、部屋の隅をほんのりてらすハリネズミ。オレンジ色の光と、白い壁にうつるイガイガ模様がすき。 |

||||||||||

| 2006.3/16 | |||||||||||

| ゆかたを考える | |||||||||||

|

|

|

|||||||||

| 次号の「七緒」は夏号。よって、ゆかた。 私はけっこう着物がすき。 すき、とは言っても、そんなにたくさん持っているわけではないのだけれど。それでも着物って、半襟は何色にしよう、とか、この帯にこの帯紐…などと、色や柄、そして素材の組み合わせを頭で考えるだけでも楽しいもの。 着物がいいなぁ、と思うようになったのは大学生の頃。その頃は何も考えずに、ただ好きという理由だけで、アルバイトでためたお金で安い着物を買ったりして楽しんでいたっけ。 さて、ゆかた。 ここ数年で、和物が見直されてきた風潮と相まってか、夏になるとデパートなどにもゆかた売場が増設されたりして賑わっている。私の家の近くにも、大きな花火スポットがいくつかあるので、8月にもなると週末はどこかしらで花火大会が開かれるらしく、ゆかた姿の若い女の子であたりがあふれかえる。 ゆかたを着ること自体がイベントになっている昨今、若い女の子のゆかたのコーディネートについては「本当にそれでいいのか」と思うところが多いが、それはさておき…。 私もここ2年ほど、続けてゆかたを新調した。実際は着る機会があるかどうかわからなくても、やっぱりウズウズと欲しくなってしまうのだ。 おととしは紫がかった濃いグレーに、よく見ると獅子の絵が描かれているもの。(こうやって書くと、エッて感じだけど、決して悪くないのですよ) それに、同系色の帯をあわせた。濃いグレー地にゴールドベージュの牡丹の花。一見地味だが、ゆかたそのものが楊柳素材なので、からだにいい具合になじみ、着心地もよく女っぽい。 その反動か、去年は明るい色が欲しくなり、男着物っぽいベージュの縞の柄のゆかたに、紫の市松柄の帯を購入。去年はゆかたにも襟を入れたり、帯に帯締めをしたり…と、かっちりさせるのがややはやっていたこともあり、しっかり帯紐も購入。(写真左) これは平置きにして、ただ眺めているだけなら本当に素敵。…だけど。意外と着てみると、生地のはりがありすぎてゴワついたり、ちょっとつまらなかったりして、あれ?という感じだった。 結局、去年は花火大会へも行けず、無理矢理家の近くの小料理屋へ着て行っただけだった。 やっぱり着物って、学習だなぁと思う今日この頃。 こうやって、高い授業料を払いながら、自分にしっくりくるものを探していかなくてはならない。 「七緒」の編集長いわく「去年は、私もゆかたの基本は、やっぱり紺白! と思って、かなり特集をくんだけど、もちろんそれは粋だし、カッコいいに違いないのだけど、難しい。花火とか、夜遊びにはえるゆかたって、きっともっと流れを感じる柄だったり、女らしい素材感だったり…のような気がした。だから今年はコレ! これが私のおすすめ」 そう言って見せてくれたポラは、白地にグレーがかった紫色で萩とトンボの柄が流れるように描かれているもの。それに女らしく進化した兵児帯をあわせるのだとか。あぁ、いいかも。そういうのって、色っぽいのかもしれない。 さて、今年はどうしようかなぁ。去年のベージュのゆかたにもう一度トライしたい、という気もしないでもないのだけれど。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 地味だけど、気に入っている組み合わせ。洋服の感覚で着られる雰囲気がいいのかも。 | |||||||||||

| 2006.3/15 | ||||||||

| 銀座芝蘭 | ||||||||

|

|

|

|

|||||

| 雑誌「七緒」の次号の打ち合わせで、銀座へ。 今日は打ち合わせのあと、銀座のどこかでランチでも…ということで、S編集長が以前から行ってみたかったという“銀座芝蘭”へ。ここは本格中国四川料理のお店。店内は、ランチのピーク時ともなると、近くの会社勤めの人々でいっぱい! 大衆食堂のようながやがやとした雰囲気が、なぜか心地いい。 私は汁なしタンタン麺を、Sさんは麻婆豆腐をオーダー。 ふと見ると、私達の正面で麻婆豆腐を食べている会社員らしき男性、真っ赤な顔をして大汗を流している。 「よっぽど辛いのかなぁ、だいじょうぶかなぁ」と、ひそひそと話す私達の前に、すぐに料理が運ばれてきた。 ちょっとずつ、お互いの料理を取り分けて、ひとくち。 タンタン麺は、たしかに後からすこしピリピリとした辛みがくるが、ヒーッという辛さではない。しっかり とした味つけのタレがまたおいしい。麻婆豆腐は、いくらでも白いご飯が進んでしまいそうなおいしさ。 ごはんやザーサイなどは、セルフサービスになっていて、好きなだけ食べてよいというシステム。そして何より嬉しいのは、杏仁豆腐とフルーツも食べ放題。 学生の頃の、給食や学食を彷佛とさせるなか、杏仁豆腐をてんこ盛りによそって食べる。 味は本格なのに、その気負いのなさがよかった。ふぅ、満足。 …ちなみに打ち合わせは、7丁目にある老舗のティールーム“銀座ウェスト”で。 カーテンのひかれた入口を入ると、もうそこはレトロな空間。どちらも、かつてはdanchu編集部でお仕事をされていた彼女らしいセレクト。 しかし、S編集長、あいかわらずチャーミングでした(笑) ばりばりと仕事をこなす反面で、時代にとらわれずに自分のペースで生きてる感じとか、ときどき垣間見せてくれる不器用だったりお茶目だったりする部分に、本当にほっとさせられます。 ときどき、すごく焦りを感じたり、自分って時代の流れに取り残されてるのかなぁ…なんて、ふと考えてしまう瞬間があるけれど、Sさんに会うと、そんなことがどうでもよく感じられる。自分を持っているって、そういうことなんだなぁと思う瞬間。 |

||||||||

| 2006.3/11 | ||||||||||||||||

| 春色の表参道、そしてブルーノートの夜 | ||||||||||||||||

|

およそ3年ぶりに、このアルバムをひっさげてMatt Biancoが来日した。 今回は3/6〜3/11、ブルーノート東京でライブ。もう行くしかない。 正直言って、仕事の日程的にかなりきびしい雰囲気であることは否めなかったけれど、この機会をみすみす逃して、平然と仕事なんかしていられそうにもなく、高校時代からのお友達を誘って行ってきました! ライブのプロモーションのために出演したJ-waveの番組で、ナビゲーターの方から、さんざん「チョイ悪オヤジって感じです〜」などとからかわれていたが(?)、これが言いえて妙だから笑ってしまった。 真っ赤なシャツに、黒いパンツは、どこからどう見てもチョイ悪そのもの(笑) だけど、思いのほかちっちゃいのね、マーク・ライリーって。 全編通して、踊れる曲ばかりのセレクトで、会場総立ち、踊りまくりのブルーノートって、初めての経験でした。さすが、ラテン系。 ひそかに期待していた“What a fool believes”は、歌ってもらえなかったけど、“Sunshine day”も“Don't blame it on that girl”も、はたまた“Wap Bam Boogie”も、めちゃくちゃカッコよかった! やっぱり無理してでも来たかいがありました。 Matt Biancoって、私にとっては、大学時代を思い出させる音楽だったりするのですが、…ということは、今から15、6年も前ってことで。その頃、まさに青春時代を謳歌していたらしき方々が、観客の多くをしめていた感じでした。なので、わりと年齢層は高め、落ち着いた世代のひとが多かったです。きっとそんな皆さんも、昨晩は久々に踊った! って感じだったんだろうな。 さ、すっきりしたから仕事しよ。 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||||

| 同級生のゆうちゃんは、フェルト作家さん。 彼女とフェルトって、なんだかとてもあってると思う。彼女のつくるフェルトの作品は、ころんとしていて、素朴なあたたかみがあって、やさしい。 5月には新宿OZONEで展示もあるそう。いまから楽しみ。 |

||||||||||||||||

| 表参道はすっかり春色でした。 ブルーノートの向かいにある、インテリアショップIDEEのミモザの木が黄色い花を満開にさせて、空に向かって枝をしなやかに揺らす様子が、とても素敵でした。 (写真上段左から2番目)店内のサボテンも、ミモザを眺めているみたい。 青山には素敵なインテリアショップがいっぱい。 写真下段左から2番目は、ソニア・パークさんのお店“Arts and sience”の壁に埋め込まれたステンドグラス。写真上段左から3番目は“メゾン・ド・ファミーユ”の外観。 |

||||||||||||||||

| 2006.3/8 | ||||||||

| 眠れない夜に | ||||||||

|

|

|||||||

| (C)ANGLOBAL.LTD. | ||||||||

| 昨晩、某誌の女性編集長より電話。 彼女はとても魅力的な女性。 若くしてひとつの素敵な雑誌を立ち上げ、号を重ねるごとにさらにセンスよく、そしてクオリティの高いものを創りあげている。そんなキャリアを持つからには、もちろん仕事をばりばりとこなし、でも、一方で、とてもいい感じの“抜け感”も持ち合わせている。 打ち合わせや、プライベートで、何度かお茶やお食事をご一緒させていただいているが、とてもチャーミングにあらわれて、仕事の話となると、すっと凛とした表情に変わる。お茶目な失敗談をしていたはずなのに、ふいにかかってくる仕事の電話に出るときに、肩に携帯電話を挟み、分厚いシステム手帳をさりげなくあやつり、何やらメモを走り書きする仕草があまりにも格好よく、見とれてしまうほどだ。 そんな彼女との電話は、仕事の話のはずが、時折脱線して他愛もない話になる。ファッションの話もそのひとつ。昨晩も、ミナ・ペルフォネンの服はかわいいという話をしばらくしていた。 彼女と冬に会ったときに着ていたミナのワンピースがとってもかわいかったね、という話からだったかな。あのデザイン性の高いテキスタイルは、本当にいい。芸術作品だと思う。私もいつか、ミナデビューしてみたい…けど、とても高価ということと、そもそも似合うのか?というところで、いまだ憧れのままのブランドだ。 さてさて、服といえば。 マーガレット・ハウエルは大好きなブランドのひとつ。 素材とか、縫製とか、とても信頼がおける感じがする。特に、シャツが好き。 先日、ショップをのぞいたときにかわいいものをみつけました。 ラベンダーという文字が縦に書かれたリネンの袋に入ったサシェです。天然のラベンダーの、とてもいい香りがします。思わず、お店でくんくん。 安眠効果のあるラベンダー。さっそく枕もとにしのばせました。 いい夢が見られますように…。 |

||||||||

| 2006.3/7 | |||||

| 理科室の球根 | |||||

| 球根栽培って、なんとなく小学生の頃の理科のお勉強みたくて、ちょっぴりなつかしい感じがする。 そんなイメージを持つ(…すくなくとも私は)球根には、 理科室みたいなガラスのうつわが似合うみたい。 最近購入して、かなりお気に入りなのがこれ。 ジャムの瓶の上にのせてある、ロートのようなガラスの花器。 これ、球根の受け皿なんです。 口の広めのうつわなら、どんなものでもだいじょうぶ。お好みのうつわとコーディネートして球根栽培を楽しめるというもの。 いまはちょっぴり淡いブルーのムスカリを栽培中。 見ているだけで、ほっとする。 できれば下のうつわは、なんでもないジャム瓶とか、保存瓶とかがかわいい感じがする。ラベルがついてたりすると、なおいっそうね。</font></font></td> <td width="1" height="4"> |

|||||

|

|||||

| 2006.3/6 | |||||||||

| ユルい感じ | |||||||||

| 仕事でイラストを依頼されるとき、ときどきキーワードのような言葉を添えられることがある。 頭の中で思っているイメージは人それぞれ。だからこそ、そのキーワードを頼りに、相手の求めているものを模索する。ただ、それは往々にして曖昧な言葉だったりすることが多い。かわいく、とか大人っぽく、とか…そんな感じに。かつて、今の感じよりもちょっとへたくそな感じに、と言われたこともある(笑) でも、ニュアンスはわかる。 今回のキーワードは「ちょっとユルい感じに」。 私はきっと、自分で言うのも変な話だが、ユルい類いではないんだろうな、と思う。だからこそ、ユルい雰囲気を持つものを、素直にいいなぁと思う。うらやましいのかもしれない。その、どこかいい具合に肩の力の抜けた感じが。 |

|||||||||

|

|

||||||||

| 「ユルい」という言葉にはそういうイメージを感じるのだ。ネジがきちんとしまっていない、ゆるんだ感じではなく、サイズの合わない大きめのシャツを、そんなことどうだっていいわ、という感じにさらりと着こなしたり、くしゃくしゃの髪の毛を無造作にかきあげるような、そんな、ゆったりとした、どこか余裕のある感じが。そして、ここが肝心なのだが、それがなぜかサマになっていなければならないのだけれど。 ふだん、どちらかというと細密な、こまかいところまで細い面相筆を使ってちまちまと描く私にとって、ユルいという言葉は、とても高い壁に感じた。なぜなら、それは自分と真逆のような気がしたから。そして、求められているものは「ユルさ」と「強さ」であった。ユルいんだけど、ただぼんやりとしているわけではなく、絵としての強さがほしい、と。混乱しながら何枚も描いた。相手の言いたいことがわかるだけに、そこになかなか到達しないことへの苛立ちを覚えながら。 ディレクターとの何度かのやりとりのなかで、こんな話がでた。 境界線とか、輪郭線とかは、崩れちゃってぼやけちゃっててほしいけど、そこに強さはほしい。ユルさのなかに光と影の感じとか、季節を感じる何かとか、そういうものが、具体的な線ではなく色で見せてほしい。ぼんやりとした情景で、あくまでもほんわりとしたイメージの色が主体であったとしても、強かったりキツかったりする色がときどきあってこそ、そのやわらかい色がひきたつのでは、と。 もう、しばらくこの仕事を続けていて、だんだんと自分のスタイルのようなものができあがってくると、どこかそこに落ち着いてしまいがちだった。そんなときに、目からウロコがおちるようなアドバイスをいただき、ふだんあまり描かない手法で、肩の力を抜いて描くことが、なんだかみょうに楽しく、新鮮に感じられた。いい意味でのユルさを出したくて、描いてはやり直した。なんとなく今、こんな感じかなぁと思える一枚が手元にある。少しでも、双方のイメージの距離がちぢまってくれていればいいのに、と願っている。 |

|||||||||